Par Laetitia Rebord, paire-aidante professionnelle, fondatrice de Sexpair, militante handiféministe, antivalidiste et pro-TDS, survivante du validisme institutionnel. Elle revendique une sexualité libre et autodéterminée pour toutes les personnes handicapées. Elle écrit pour visibiliser nos désirs, nos colères et nos luttes, sans filtre ni tutelle.

Cette année, en tant que paire-aidante professionnelle en santé sexuelle directement concernée, j’ai été invitée à un groupe de travail sur l’expérimentation d’un dispositif d’Accompagnement à la Vie Affective, Sensuelle et Sexuelle pour personnes handicapées, portée par un Conseil départemental. L’objectif affiché : favoriser la vie intime des personnes concernées et prévenir les violences sexuelles.

Après lecture des documents officiels, j’ai choisi de refuser d’y participer. Non par opposition à toute forme d’assistance sexuelle — j’y ai moi-même eu recours dans un cadre respectueux et autodéterminé — mais parce que le modèle proposé me semble institutionnel, validiste et contre-productif.

L’institution n’a pas à gérer nos désirs

Ce dispositif entend confier à des professionnelLEs du médico-social forméEs le rôle « d’accompagnantEs sexuelLEs », financéEs via une prestation spécifique. Autrement dit, la sexualité des personnes handicapées serait encadrée, évaluée, puis administrée.

Ce cadre bureaucratique traduit une logique de contrôle et d’infantilisation : qui décidera de notre « éligibilité » à la sexualité ? Selon quels critères un dossier MDPH pourrait-il juger nos désirs ?

Cette approche nie notre autodétermination. La sexualité n’est pas une prestation médico-sociale : elle relève de la liberté individuelle, pas d’un plan d’aide.

Une hypocrisie proprette : refuser les TDS tout en imitant leur rôle

Le projet assume vouloir recruter des accompagnantEs « volontaires issuEs de l’aide à la personne », avec la « volonté de ne pas recourir à des personnes victimes des circuits prostitutionnels ». En clair, il exclut les travailleureuses du sexe (TDS), les réduisant à des victimes tout en reprenant leur travail sous une autre étiquette.

Ce clivage entre « assistance sexuelle » et « travail du sexe » est putophobe et moralisateur. Il prétend purifier une pratique qui existe déjà, exercée de façon libre et professionnelle par des TDS forméEs.

Or, dans la réalité, ce sont souvent ces TDS qui offrent un accompagnement plus humain, plus ajusté aux besoins et aux désirs des personnes handicapées.

Opposer soin et travail du sexe, c’est nier la compétence et la dignité des TDS, tout en enfermant les personnes handicapées dans un cadre aseptisé.

Le glissement dangereux de la « prévention des violences »

Certains passages du projet vont plus loin encore, suggérant que les violences sexuelles en établissements médico-sociaux pourraient être liées à la « privation de vie sexuelle » des agresseurs.

Cette hypothèse, même formulée au conditionnel, est extrêmement dangereuse : elle naturalise la violence, en la présentant comme une conséquence mécanique d’un « manque ».

Les violences sexuelles ne sont pas des accidents dus à la frustration, mais des actes de domination rendus possibles par la dépendance, la promiscuité forcée et l’absence de consentement réel.

Proposer une « soupape sexuelle » comme prévention revient à déresponsabiliser les agresseurs et à perpétuer une logique patriarcale et validiste. Ce n’est pas d’assistance sexuelle qu’il faut, mais de désinstitutionnalisation, d’éducation au consentement et d’autonomie réelle.

Une fausse inclusion qui renforce l’exception

Incapables de faire évoluer la loi sur le travail du sexe, les promoteurices du projet bricolent un cadre d’exception : une « PCH extra-légale » réservée aux personnes lourdement handicapées.

Ce traitement à part renforce la ségrégation au lieu de la combattre. Plutôt que de reconnaître notre droit ordinaire d’accéder à une sexualité libre — y compris tarifée si nous le souhaitons —, on nous crée une case spéciale, temporaire, contrôlée.

C’est l’inverse de l’égalité des droits : une sexualité sous tutelle, présentée comme un privilège.

Pour une approche handiféministe, antivalidiste et pro-TDS

Ma position s’inscrit dans une perspective handiféministe et pro-TDS :

-

défendre l’autodétermination et la dignité des personnes handicapées ;

-

reconnaître le travail du sexe comme une activité légitime, non stigmatisée ;

-

refuser les dispositifs institutionnels qui décident à notre place de ce qui est bon pour nous.

Nous avons besoin d’une société où la vie affective et sexuelle des personnes handicapées n’est ni pathologisée, ni encadrée, ni mise sous contrôle, mais simplement reconnue comme une composante de la citoyenneté.

Cela passe par :

-

la désinstitutionnalisation réelle ;

-

l’accessibilité universelle, y compris intime ;

-

la reconnaissance des TDS comme partenaires possibles, sans honte ni paternalisme.

L’égalité ne se construira pas à travers des protocoles d’exception, mais par la fin du validisme structurel qui prive les personnes handicapées de leur autonomie.

Plutôt que d’expérimenter un dispositif hors-sol, écoutons celleux directement concernéEs, leurs désirs, leurs pratiques, leurs choix — même quand ils dérangent les normes sociales.

Mon refus, un acte politique

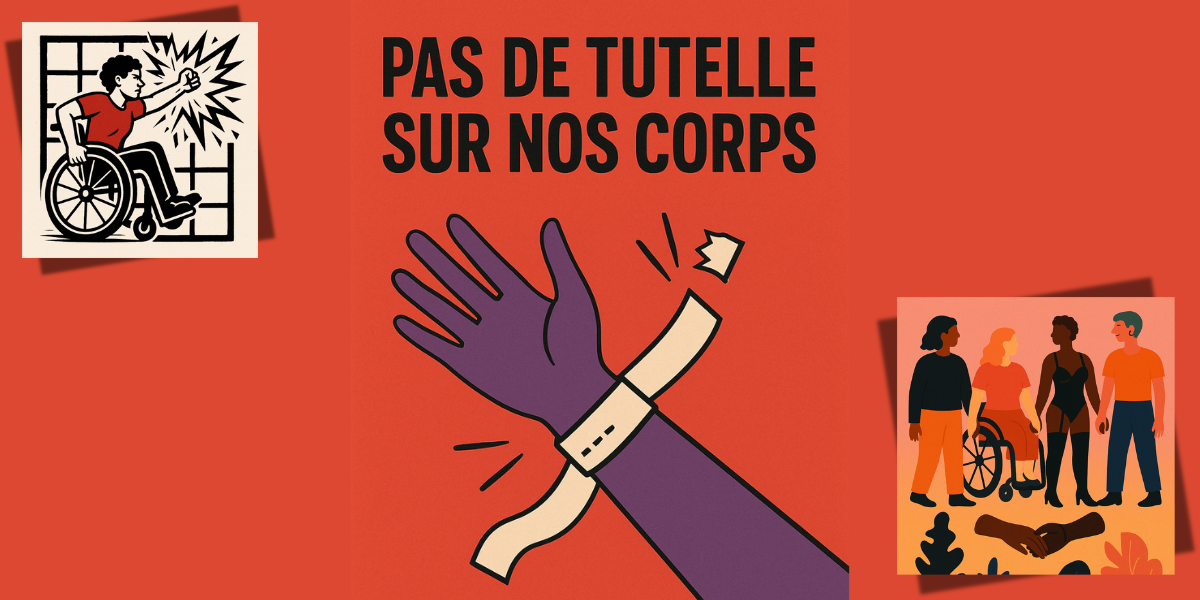

Refuser de participer à cette expérimentation, c’est affirmer que notre sexualité ne doit pas être sous tutelle, que nos corps ne sont pas des objets d’expérimentation administrative, et que nos désirs ne se négocient pas entre institutions.

Je plaide pour une approche fondée sur l’agentivité, la confiance, l’écoute et la liberté : aider à la vie affective et sexuelle, oui, mais jamais sans — ni contre — les personnes concernées.

Pour lire la version complète de cet article, rendez-vous sur mon blog Sexpair.