Chaque année, à l’approche de décembre, on voit fleurir le même type de message dans le médico-social : des professionnelLEs bien intentionnéEs qui proposent des “pistes simples” pour rendre les fêtes plus douces en établissement.

On parle de musique d’ambiance, de menus à thème, de petits ateliers “souvenirs”, de cartes postales échangées avec l’extérieur, de cadeaux symboliques pour “redonner du sens”.

Pas parce que ces gestes sont mauvais en soi, mais parce qu’ils sont utilisés comme réponse principale à une souffrance qui est avant tout politique et structurelle : la vie en institution, la ségrégation, la perte de contrôle sur sa propre existence.

Autrement dit : on arrange la table de Noël, mais on ne remet jamais en cause la prison.

Ce que les récits professionnels ne disent pas

Le point de départ est souvent le même :

“Les fêtes peuvent être un moment difficile pour les personnes en établissement : solitude, absence de famille, sentiment de manque…”

Le “problème” est rapidement cadré : on parle de tristesse, de nostalgie, d’ambiance à réchauffer.

La réponse proposée ? Plus d’animations, plus de douceur sensorielle, plus de “lien”.

Mais on passe sous silence l’éléphant au milieu du salon :

- La personne vit dans un lieu qu’elle n’a pas choisi.

- Avec des personnes qu’elle n’a pas choisies.

- Selon des horaires qu’elle n’a pas choisis.

- Sous la surveillance de professionnelLEs dont dépend concrètement sa survie (accès aux soins, à la nourriture, à l’hygiène, aux sorties).

- Dans un cadre où dire non est rarement sans conséquences.

Dans ce contexte, présenter comme “don du pouvoir d’agir” le fait de choisir une partie du menu, de participer à un atelier déco ou de raconter un souvenir de réveillon, c’est au mieux naïf, au pire malhonnête.

Le vrai pouvoir d’agir, ce n’est pas choisir entre bûche chocolat ou vanille.

C’est pouvoir choisir où l’on vit, avec qui, comment on organise ses journées, si on fête Noël ou pas, avec qui et où.

Quelques chiffres pour situer l’ampleur du problème

On pourrait croire que l’institution, c’est marginal, que cela ne concerne “que quelques cas particuliers”.

En réalité, c’est un pilier massif de la gestion du handicap en France et en Europe.

- Selon les chiffres les plus récents obtenus grâce à l’enquête ES-Handicap menée par la DREES, 137 700 adultes handicapés sont hébergés en établissement au 31 décembre 2022 en France métropolitaine. De plus, 1900 personnes de 16 ans ou plus sont hébergées en internat complet dans des établissements pour mineurEs handicapéEs.[1]DREES – Le handicap en chiffres – Édition 2024

- Fin 2023, près de 700 000 personnes fréquentent un établissement pour personnes âgées ou y résident.[2]L’aide sociale aux personnes âgées

ou handicapées – Perte d’autonomie et handicap – Édition 2025

À l’échelle européenne, on estime qu’au moins un million de personnes handicapées vivent encore en institution, parfois dans de grandes structures, parfois dans des “petites unités” qui restent ségrégatives même si elles sont moins visibles.[3]European Disability Forum – Independent living and de-institutionalisation Policy

En clair : ce dont on parle n’est pas un “détail de parcours”, mais d’une organisation massive de la vie des personnes handicapées autour de la mise à l’écart et de l’institutionnalisation.

Ce que dit le validisme : “On va rendre la cage plus confortable”

Le validisme, ce n’est pas seulement insulter ou se moquer des personnes handicapées.

C’est aussi — et surtout — considérer comme normal que leur place soit dans des structures à part, sous contrôle, et que l’enjeu principal soit d’adoucir ce contrôle plutôt que de le supprimer.

Quand des pros proposent, avec sincérité :

- un atelier souvenirs pour “donner du sens aux fêtes”,

- un repas à thème pour “rendre la journée plus festive”,

- un coin calme sensoriel pour “apaiser les émotions”,

sans jamais interroger :

- pourquoi la personne n’a pas pu choisir de passer Noël ailleurs,

- pourquoi elle ne peut pas décider d’aller au restaurant avec des amiEs choisiEs et rencontréEs librement,

- pourquoi il n’y a pas de solutions pour qu’elle ait son propre logement avec l’aide nécessaire,

on est en plein dans une logique de mise en scène de l’humanité, sans remise en cause de la structure qui produit la souffrance.

Ce n’est pas que ces propositions soient mauvaises en soi.

C’est qu’elles sont totalement insuffisantes tant qu’on ne pose pas la question centrale :

Pourquoi les personnes handicapées sont-elles encore massivement enfermées ou assignées à résidence en institution, alors que le droit international dit le contraire ?

La vie autonome : pas un luxe, un droit fondamental

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) de l’ONU, ratifiée par la France et les pays de l’UE, est très claire.

Son article 19 garantit le droit de vivre de manière indépendante et d’être inclusE dans la société.

Les États s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent choisir leur lieu de vie, où et avec qui elles vivent, sur la base de l’égalité avec les autres, et ne soient pas obligées de vivre dans une forme particulière d’habitat.[4]The right to independent living of persons with disabilities

Le mouvement pour la vie autonome, et notamment l’ENIL (European Network on Independent Living), rappelle quelques principes simples :

- La vie autonome ne veut pas dire “se débrouiller seulE” sans aide.

Elle veut dire avoir le contrôle sur les aides dont on a besoin et sur les décisions importantes de sa vie.[5]Inclusion Europe – INDEPENDENT LIVING FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES - L’institutionnalisation n’est pas une fatalité : c’est un choix politique, souvent lié à la façon dont sont fléchés les financements publics (on finance des places en établissement plutôt que des aides à domicile et de réelles mesures d’accessibilité).

- La désinstitutionnalisation ne consiste pas à “fermer les établissements du jour au lendemain”, mais à organiser une transition vers des dispositifs de soutien en milieu ordinaire (logement, accompagnement, aides humaines, accessibilité) conçus avec et pour les personnes concernées.[6]Age Platform Europe – UN COMMITTEE DEFINES HOW STATES SHOULD APPLY THE RIGHT TO INDEPENDENT LIVING

Pour l’ENIL, l’un des outils clés de cette vie autonome est l’assistance personnelle ou aide humaine :

un financement direct pour permettre aux personnes handicapées d’employer les assistantEs de leur choix, selon leurs horaires, en fonction de leurs besoins réels, et pas selon la logique d’un planning institutionnel.[7]ENIL – Personal assistance

Ce modèle est à l’opposé de la logique institutionnelle, où :

- les horaires sont décidés par l’organisation,

- les professionnelLEs tournent,

- la personne doit s’adapter au fonctionnement du service,

- et les fêtes de fin d’année deviennent une “animation de plus” au programme, qu’on le veuille ou non.

“Choix” ou chantage ? Quand dire non n’est pas une option

Les discours professionnels parlent beaucoup d’autodétermination :

- “Laissons-les choisir une partie du menu”,

- “Offrons des ateliers facultatifs”,

- “Proposons un espace pour déposer ses émotions”.

Mais un choix n’en est un que si l’on peut refuser sans payer le prix fort.

En institution, ce n’est souvent pas le cas.

Refuser une activité, contester une pratique, demander à sortir, exiger le respect de son intimité, tout cela peut se traduire, concrètement, par :

- des remarques culpabilisantes,

- la réputation de “difficile”,

- des représailles plus ou moins subtiles,

- une réduction des marges de manœuvre laissées par l’équipe.

Et pendant ce temps, les professionnelLEs, rentrent chez elleux après leurs heures de travail.

Iels retrouvent la liberté de :

- fermer la porte de leur propre logement,

- choisir avec qui iels passent les fêtes,

- aller là où iels veulent.

Cette dissymétrie est centrale : on ne vit pas la même fête quand on peut partir à tout moment ou quand on est assignéE à résidence.

Pourquoi tant de pros “participent sans broncher” ?

La question peut sembler brutale, mais elle est légitime :

Pourquoi autant de professionnelLEs/dirigeantEs continuent à alimenter ce système ségrégatif, en se contentant de bricoler des solutions “plus humaines”, sans jamais parler de désinstitutionnalisation ?

Quelques éléments de réponse :

- La formation professionnelle est centrée sur l’institution.

On y apprend à “prendre soin” en établissement, pas à défendre le droit à la vie autonome ni à militer pour des changements de modèle. - Les institutions sont des employeurs.

Critiquer frontalement l’institution, c’est aussi prendre le risque de se mettre en difficulté dans sa carrière. - La rhétorique de la bienveillance anesthésie la critique.

“On fait ce qu’on peut”, “On n’a pas les moyens”, “On aime nos résidentEs”… Ces phrases sont souvent sincères, mais elles servent aussi à éviter une question douloureuse : et si malgré notre bonne volonté, nous participions à un système violent ? - Le validisme est intégré dans l’inconscient collectif.

L’idée que certaines personnes “ont besoin” d’être en institution est tellement répandue qu’elle ne paraît même plus discutable. - C’est inconfortable de reconnaître que ce que l’on fait au quotidien participe à une privation de droits.

Il est plus facile de parler de “petits gestes qui font la différence” que de revendiquer un changement de paradigme.

Et si on arrêtait de repeindre les murs de l’institution en doré ?

Quand on lit des conseils professionnelLEs sur “comment rendre les fêtes plus humaines en établissement”, ce qu’on aimerait voir, à la place des ateliers déco et des chansons de Noël, ce sont des questions comme :

- Quelles actions concrètes l’établissement mène-t-il pour soutenir les projets de sortie et de vie autonome des personnes ?

- Quel budget est consacré au maintien ou à la création de liens hors institution (amiEs, associations, espaces militants, lieux de sociabilité non spécialisés) ?

- Comment les personnes sont-elles informées de leurs droits à la désinstitutionnalisation et à la vie autonome ?

- Quelles alliances sont prises avec le mouvement des personnes handicapées pour revendiquer plus de moyens pour l’assistance personnelle, le logement, l’accessibilité ?

Parce que non, la solution à la souffrance des fêtes en institution n’est pas :

“Occuper les petitEs handiEs pour qu’iels soient moins tristes.”

La solution, c’est :

Ne plus considérer comme normal que des personnes soient enfermées, séparées, dépendantes d’un système qui contrôle jusqu’à l’heure à laquelle elles se couchent.

Les fêtes, dans une logique de droits, devraient être l’occasion de poser des questions comme :

- Qu’est-ce qu’il te faudrait pour pouvoir fêter la fin d’année où et avec qui tu veux ?

- Quelles barrières t’en empêchent aujourd’hui ?

- Comment, collectivement, on se bat pour les lever ?

Quand la “magie de Noël” sert de blanchiment moral… et de normalisation chrétienne

Il y a aussi quelque chose d’important — trop rarement nommé — dans la façon dont les établissements médico-sociaux en rajoutent sur Noël : on est face à une période où l’on compte massivement sur les codes culturels de la chrétienté pour produire du “vivre-ensemble” institutionnel, et surtout pour se donner bonne conscience.

En décembre, tout à coup, les équipes parlent de “partage”, “solidarité”, “familial”, “moment fort”, comme si Noël était un repère universel et neutre. Mais cette mise en scène n’est pas neutre.

Noël n’est pas une fête universelle : c’est une fête chrétienne, profondément ancrée dans une culture majoritaire blanche et occidentale, qui continue d’être présentée comme allant de soi. En institution, où les personnes n’ont déjà que très peu de prise sur leur quotidien, ce caractère “évident” devient une injonction supplémentaire à se conformer.

À cette période de l’année, on mobilise des valeurs comme le partage, la famille, la solidarité, la générosité — autant de notions qui servent à blanchir moralement un système pourtant inchangé le reste de l’année.

Cette mobilisation massive n’a rien d’équivalent pour d’autres fêtes. On ne voit pas le même investissement institutionnel pour l’Aïd, pour Yom Kippour, pour les fêtes afro-diasporiques, ni même pour permettre aux personnes concernées de se rendre dans leurs lieux de culte ou de célébration. Ces moments-là restent le plus souvent invisibles, considérés comme secondaires, optionnels, voire “trop compliqués” à organiser.

Cette asymétrie révèle un impensé profond : certaines fêtes sont jugées naturellement légitimes, d’autres non. Et ce tri ne se fait pas au hasard : il suit les lignes de la norme culturelle dominante, chrétienne, blanche et colonialiste.

La seule période qui semble parfois susciter un enthousiasme comparable est la Fête de la musique, autour du 21 juin. À ce moment-là aussi, on voit se multiplier les actions musicales, les concerts, les animations en établissement. Mais là encore, le parallèle est éclairant. La Fête de la musique, bien que souvent présentée comme universelle et inclusive, est elle aussi un événement profondément inscrit dans une tradition française. Créée en 1982 sous l’impulsion de Jack Lang, elle met en avant une certaine vision de la culture : la pratique amatrice, l’occupation conviviale de l’espace, le lien social tel qu’il est pensé dans le récit républicain français.

Autrement dit, même lorsque la fête n’est pas explicitement religieuse, ce sont toujours les mêmes références culturelles majoritaires qui sont valorisées. Noël comme la Fête de la musique partagent un imaginaire commun : celui d’une solidarité acceptable, d’un héritage culturel dominant présenté comme neutre et universel, alors qu’il ne l’est pas.

Pendant ce temps, les personnes institutionnalisées issues de minorités religieuses, culturelles ou racisées n’ont ni les moyens matériels, ni l’accompagnement nécessaire pour célébrer leurs propres temps forts. Elles ne peuvent ni choisir de ne pas participer aux rituels dominants, ni imposer que leurs fêtes à elles soient reconnues et soutenues à égalité.

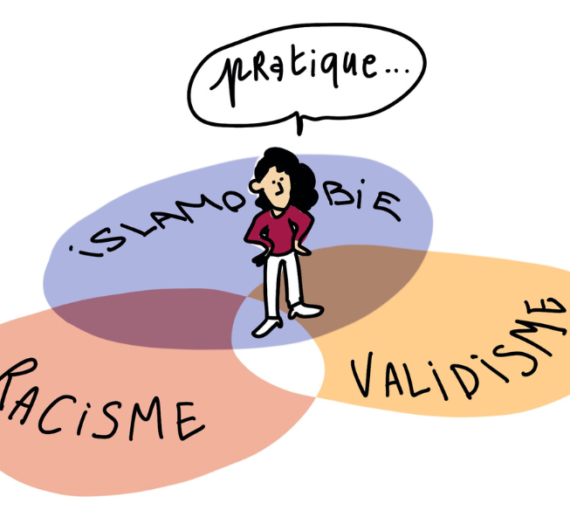

Ce fonctionnement est à la fois validiste et raciste.

En réalité, cette survalorisation de Noël — et plus largement des fêtes de la culture dominante — sert surtout à produire une bonne conscience collective : on célèbre, on décore, on partage un repas “festif”… sans jamais remettre en question le fait que les personnes concernées n’ont toujours pas le choix de leur lieu de vie, de leurs relations, de leurs déplacements, ni de leurs pratiques culturelles ou spirituelles.

Au final, le message implicite est clair : on ne vous garantit pas vos droits fondamentaux, mais on vous offre un moment de fête conforme à nos normes.

Et tant que ces moments resteront déconnectés d’une véritable réflexion sur la désinstitutionnalisation, la liberté de choix et le respect des droits culturels, ils resteront ce qu’ils sont aujourd’hui : non pas des espaces d’émancipation, mais des outils de normalisation soigneusement décorés.

Rendre les fêtes plus humaines… en sortant de la norme dominante

Rendre les fêtes “plus humaines” en institution ne peut pas se résumer à ajouter des guirlandes, des menus améliorés ou des animations supplémentaires.

Tant que la question de la liberté réelle n’est pas posée, ces gestes restent cosmétiques, parfois sincères, souvent rassurants pour les institutions elles-mêmes, mais profondément insuffisants pour les personnes qui y vivent.

Un accompagnement réellement antivalidiste commence par une rupture claire avec l’idée que la solution serait d’“adoucir” l’institution.

Le problème n’est pas le manque de chaleur humaine à Noël.

Le problème, c’est un système qui organise la vie de certaines personnes autour de la contrainte, du contrôle et de la ségrégation, tout en les remerciant de s’en satisfaire.

Un accompagnement réellement antiraciste implique, lui aussi, de sortir de l’illusion de la neutralité culturelle.

Continuer à surinvestir les fêtes de la culture dominante, chrétienne et blanche, tout en invisibilisant ou en minimisant les fêtes, les rituels et les temporalités des personnes racisées ou minorisées, c’est reproduire une hiérarchie des cultures — dans un espace où les personnes n’ont déjà presque aucun moyen de refuser ou de négocier.

Sortir de ce modèle, ce n’est pas “faire une fête de plus”.

C’est accepter que les personnes aient le droit :

- de ne pas fêter Noël,

- de fêter autre chose,

- de fêter seules,

- de fêter ailleurs,

- ou de ne rien fêter du tout.

Et que le rôle de l’accompagnement est de rendre ces choix possibles, en sécurité, sans culpabilisation ni représailles.

Un accompagnement aligné sur la vie autonome, enfin, suppose de déplacer radicalement le regard.

Il ne s’agit plus de se demander comment “animer” le temps des personnes institutionnalisées pendant les fêtes, mais de poser des questions beaucoup plus dérangeantes :

- Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui les personnes de choisir où et avec qui elles passent cette période ?

- Quels moyens concrets sont mis — ou non — pour soutenir des projets de vie hors institution ?

- Pourquoi l’argent public finance-t-il encore massivement des places en établissement plutôt que des logements, de l’accessibilité et de l’assistance personnelle ?

S’aligner sur la vie autonome, c’est déplacer la question : non plus “comment animer les fêtes en institution”, mais comment rendre possible le choix — ou le refus — de ces fêtes, en sécurité et sans sanction. Cela implique de soutenir concrètement la désinstitutionnalisation, le logement autonome, l’aide humaine choisie, et le respect des droits culturels.

Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas d’institutions plus chaleureuses, mais d’institutions rendues inutiles.

References