Pour les trois du fond qui dorment : le 11 février 2005, l’Assemblée nationale française adopte une loi intitulée « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Cette loi avait pour piliers :

- l’accessibilité de tous les bâtiments

- la création de la Prestation de compensation du handicap (PCH), une somme d’argent permettant de vivre dignement lorsqu’on a des dépendances

- la création des MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées), qui attribuent les statuts, les montants de l’allocation adulte handicapé (AAH) et la PCH mentionnée ci-dessus

- l’inclusion des enfants à l’école

- l’instauration de l’Obligation d’emploi des travailleureuses handicapéEs (OETH)

Vingt ans après, le bilan se résume en deux points :

- D’une part, la loi présente de nombreux angles morts, principalement en ce qui concerne la désinstitutionnalisation et la vie autonome, qui placent la France comme honteusement en retard quant à ses engagements auprès de l’ONU et par rapport à d’autres pays européens.

- D’autre part, la loi telle qu’elle a été écrite n’a pas été mise en œuvre : il y a eu des reports, les mots ont été vidés de leurs sens et les moyens n’ont pas été au rendez-vous. L’accessibilité, l’inclusion tout au long de la vie, à l’école comme au travail, l’assurance d’une vie digne éloignée de la précarité, le libre choix par chacunE de son projet de vie… Aucun de ces objectifs n’a été atteint. Ce bilan est mortifiant.

Le 10 février 2025, nous Les Dévalideuses association antivalidiste et féministe, avons organisé un rassemblement réellement antivalidiste en parallèle du rassemblement organisé par le collectif Handicaps place de la République à Paris. Il s’agissait d’occuper l’espace qui est le notre, de proposer un discours plus pertinent, un discours qui prône la désinstitutionnalisation, la réelle vie autonome, et la fin des associations gestionnaires dans la gestion des vies des personnes handicapées.

Beaucoup s’autocongratulent des diverses avancées. Oui, c’était pire avant. Mais il faut regarder la réalité en face, sortir des déclarations d’intentions louables pour s’atteler à de réelles transformations politiques et sociales antivalidistes.

Les angles morts de la loi de 2005 restent très actuels : les politiques du handicap sont toujours bloquées dans le modèle médical.

Le modèle médical du handicap est une approche qui consiste à considérer le handicap comme une déficience individuelle à corriger ou à traiter. Il met l’accent sur les soins médicaux et perçoit les limitations des personnes handicapées comme le fait de leur distance par rapport à la norme valide médicalement définie.

À l’inverse, le modèle social du handicap, porté par les associations pour la vie digne des personnes handicapées, perçoit le handicap comme le résultat de barrières sociétales (physiques, culturelles, institutionnelles) qui empêchent la pleine participation des personnes en situation de handicap. Il prône une approche inclusive où la société doit s’adapter pour être accessible à tous.

D’après Charlotte Puiseux, la loi de 2005 intégrait, d’une certaine manière, des prémices du modèle social. Cette loi définit le handicap ainsi : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Bien que cette définition prenne en compte l’aspect environnemental de la création du handicap, elle continue d’en placer l’essentiel de la cause sur la personne elle-même. Cette définition se place toujours du point de vue du manque, d’une perte individuelle provoquant l’inadaptation, et ne souligne pas assez le fait que l’environnement même puisse créer le handicap, par exemple, en décidant de mettre des marches à l’entrée d’un bâtiment ou de ne pas promouvoir la langue des signes, alors que l’apprentissage de langues étrangères est obligatoire dans les établissements scolaires. Il s’agit avant tout de choix sociaux et politiques qui favorisent l’exclusion de certaines personnes au sein de la société, conclut Charlotte Puiseux.

Même si, au départ, la loi de 2005 semblait aller dans le bon sens, ces dernières années ont vu un recul dans les engagements pris, ainsi qu’un affaiblissement des politiques en faveur des personnes handicapées. Le handicap reste trop souvent vu sous un angle médical et institutionnel, ce qui empêche de le considérer comme une question sociale à part entière, liée à de nombreux aspects de la vie des personnes concernées.

De plus, la voix des personnes handicapées est trop souvent étouffée par des intermédiaires qui parlent en leur nom sans toujours refléter fidèlement leurs réalités et leurs revendications. Les associations gestionnaires sont devenues les principales interlocutrices au sein des sphères décisionnelles. Cette captation de la parole entrave la transition d’un modèle fondé sur la prise en charge institutionnelle vers une véritable autonomie et l’inclusion dans la société, comme le souligne le rapport du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, publié en 2021.

La place des associations gestionnaires n’a pas été remise en question, ni transformée par la loi de 2005. C’est pourtant tout à fait contradictoire avec la mise en œuvre d’une vie autonome réelle pour toutes les personnes handicapées.

Dans sa synthèse sur la loi de 2005, le collectif Une Seule École écrit : « [Les associations gestionnaires] ont besoin d’une société inaccessible et validiste. Parler d’accessibilité en réaffirmant le rôle central des associations gestionnaires dans la gestion du handicap en France, c’est donc évidemment tuer la loi dans l’œuf. L’un ne peut aller avec l’autre. (…) Le gâteau à se partager est de 20 à 25 milliards d’euros annuellement. »

Source : https://www.sudeducation.org/brochures/20191/#grande-partie-9

L’antivalidisme doit être au cœur des politiques publiques sur le handicap. Le validisme est une oppression systémique et structurelle, qui concerne toute la société et organise celle-ci en fonction de la hiérarchie des vies, basée sur les capacités des personnes et leur proximité par rapport à une norme valide, médicalement définie. Comme d’autres discriminations systémiques, le validisme doit donner lieu à davantage de justice et de sanctions réelles.

Détaillons, pilier par pilier, la situation actuelle.

L’accessibilité de tous les bâtiments recevant du public a été sans cesse repoussée.

L’une des grandes avancées de la loi, l’accessibilité, devait connaître son aboutissement en 2015, puisque la loi donnait dix ans aux structures accueillant du public pour se mettre aux normes.

Dans sa thèse, Queerisation des handicaps : le militantisme crip en questions, 2018, Charlotte Puiseux revient sur la chronologie des reports : « Le 11 juin 2014, l’Assemblée nationale vote un projet de loi “habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées”. Ce projet de loi dispose que “les délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais peuvent être suspendus ou prorogés”.

Autrement dit, sous la pression des groupes d’intérêt, notamment immobiliers, mais aussi pour que l’État se protège lui-même, puisque nombre d’écoles ou de tribunaux, par exemple, ne sont pas accessibles en 2015, l’obligation de mise en accessibilité est reportée parfois jusqu’en 2024, et les amendes qui devaient être payées à partir de 2015 ne le sont pas, puisqu’il y a suspension ou prolongation du délai de mise en accessibilité. »

En 2023, la France a été épinglée par le Conseil de l’Europe pour l’accessibilité des bâtiments, des transports et des installations publiques, ainsi que pour l’absence de politique générale coordonnée visant à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la société des personnes handicapées.

Source : le texte original rendu par le comité européen des droits sociaux, HUDOC-ESC

En 2018, la loi ELAN stipule que seulement 20 % des productions de logement doivent être accessibles, contre la totalité dans la loi de 2005 : le principe d’accessibilité universelle est complètement remis en question.

Source : https://clhee.org/2018/06/29/loi-elan-le-message-des-deputes-aux-personnes-handicapees/

Les mises en accessibilités doivent non seulement relever de l’obligation légale, mais aussi entraîner des conséquences juridiques et financières en cas de non-respect.

Par ailleurs, l’accessibilité ne correspond pas seulement à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L’accessibilité doit être comprise dans une approche large pour englober toutes les formes de handicap ; l’accessibilité sensorielle, l’accessibilité de compréhension (découvrez le FALC, Facile à Lire et à Comprendre), l’accessibilité numérique (écrivez les textes alternatifs de vos images), les traductions en langue des signes française (LSF) et la vélotypie des événements, l’accessibilité sanitaire/

La Prestation de compensation du handicap, systématiquement difficile à obtenir, ne permet pas la réelle vie autonome

La vie autonome n’est pas du tout acquise

Pour rappeler la définition du pionnier de la vie autonome Adolf Ratzka, « il s’agit de bénéficier des options et du degré d’autodétermination que les personnes non handicapées considèrent comme allant de soi. »

En France, les personnes handicapées présentant des dépendances sont souvent placées dans des institutions médico-sociales au sein desquelles leur vie est contrôlée et organisée.

Bien que la France ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) en 2010, elle est régulièrement épinglée par l’ONU pour sa politique d’institutionnalisation. En septembre 2022, le Comité des droits des personnes handicapées a dénoncé la persistance de pratiques non conformes aux engagements pris par le pays, notamment le maintien de milliers de personnes en établissements spécialisés, où elles subissent fréquemment des traitements inhumains.

Les critiques portent sur :

- Le manque d’alternatives viables permettant une vie autonome en milieu ordinaire.

- Une politique encore centrée sur les structures institutionnelles, plutôt que sur l’accompagnement à domicile et l’inclusion.

- Des conditions de vie préoccupantes dans les institutions, avec des cas de maltraitance avérés.

Face à ces constats, l’ONU appelle la France à légiférer pour interdire l’institutionnalisation fondée sur le handicap et à promouvoir des dispositifs de soutien plus adaptés.

Aujourd’hui, les dépenses publiques françaises restent largement orientées vers les établissements spécialisés au détriment des solutions favorisant l’autonomie. En France, les dépenses destinées aux institutions sont même en hausse, tout comme en Bulgarie et en Lituanie.

La désinstitutionnalisation n’est pas une utopie militante, mais une exigence des droits humains. Les recommandations de l’ONU rappellent aux États leur responsabilité : garantir à chaque personne, quelle que soit sa situation, le droit de vivre de manière autonome et de participer pleinement à la société.

La Prestation de compensation du handicap doit permettre de prendre en compte les besoins importants d’assistance humaine. Sa définition doit s’inscrire dans une approche de la vie autonome globale et politique.

Pour aller plus loin, lire notre article sur la désinstitutionnalisation : http://lesdevalideuses.org/la-desinstitutionnalisation-cest-quoi/

Les Maisons départementales des personnes handicapées ont des délais insultants et les droits sont réellement difficiles à obtenir

Les MDPH sont des instances des Conseils départementaux ayant pour rôle d’accorder la reconnaissance du statut de personne handicapée et les droits pouvant y être associés. Ce sont elles qui dispensent l’AAH (Allocation adulte handicapé), la PCH (Prestation de compensation du handicap) qui finance les aides matérielles et humaines, la RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) qui favorise l’emploi en milieu ordinaire et la CMI (Carte mobilité inclusion) qui permet notamment de se garer sur les places de parking PMR.

Dans sa thèse, Charlotte Puiseux explique la réalité des MDPH : « En France, la loi de 2005 est présentée comme une grande avancée, mais dans la réalité, elle n’est pas vraiment appliquée : les demandes d’aides, aussi bien humaines que techniques, se voient de plus en plus amoindries, voire même refusées, par les Maisons départementales des personnes handicapées qui souffrent de plus en plus du manque de moyens et sont tributaires des politiques départementales. Les temps d’attente pour avoir une réponse sont au-dessus du délai légal de trois mois comme, par exemple, en 2016, dans le Calvados où il s’élève à 6,91 mois, ou dans les Ardennes où il est de 4,5 mois, ou encore en Hauts-de-Seine où 46 % des dossiers sont traités en plus de 6 mois. D’après certains récits, le temps d’attente pour avoir une réponse de la MDPH peut parfois se compter en années (…). »

Rappelons que les représentantEs des personnes handicapées dans ces commissions sont souvent issues des associations gestionnaires d’établissements spécialisés. Pour ces parties prenantes, il existe un bénéfice économique à maintenir les personnes handicapées en institutions. Il est difficile de croire que les intérêts des personnes réclamant les moyens de vivre une vie autonome soient correctement défendus.

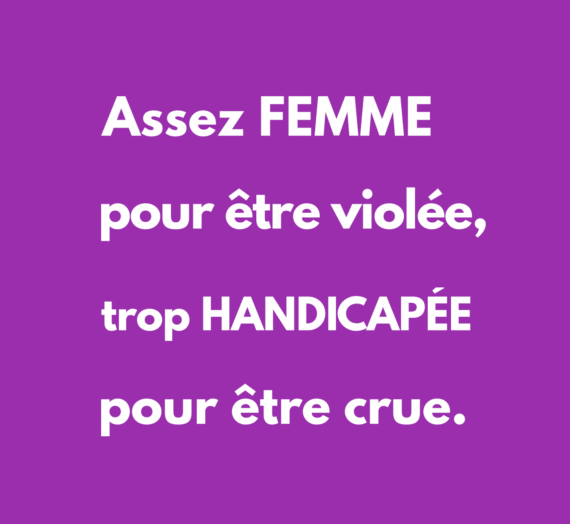

Les Dévalideuses ont lancé une enquête nationale visant à rassembler des témoignages sur les violences vécues par les personnes handicapées dans leur parcours MDPH. Nous avons reçu plus de 500 témoignages à ce jour, permettant de mettre en lumière des violences structurelles et des dysfonctionnements graves, ainsi que leur impact dans la vie des citoyenNEs. Les résultats de cette enquête sont édifiants :

- 84 % des répondantEs à notre enquête considèrent que tout est fait pour qu’iels renoncent à leurs droits.

- 70 % des répondantEs à notre enquête considèrent que les dysfonctionnements de la MDPH ont entraîné la dégradation de leur santé mentale.

- 65 % des répondantEs à notre enquête considèrent avoir subi un sentiment d’humiliation et une perte de confiance en elleux à l’occasion de leur demande de droits MPDH.

Cette situation est le symptôme des dysfonctionnements profonds de la politique institutionnelle française envers les personnes handicapées. Après tout, quoi de plus efficace pour justifier le maintien des institutions spécialisées que de rendre l’accès aux aides indispensables à la vie autonome aussi fastidieux que violent ?

Si nous souhaitons respecter les directives de l’ONU, il va falloir mettre en place un politique ambitieuse et des mesures concrètes pour favoriser la vie autonome et organiser la désinstitutionnalisation :

- Un meilleur financement de l’emploi direct et des frais de particuliers employant des salariéEs à domicile

- L’augmentation des tarifs en vigueur pour une revalorisation financière des métiers de l’aide à domicile

- L’amélioration de la formation professionnelle des assistantEs de vie

- L’implication professionnelle des pairEs-aidantEs dans les formations

- Une meilleure gestion des services prestataires d’aide à domicile avec une prise en compte réelle des besoins des personnes handicapées.

Les professionnellEs doivent être forméEs pour réduire les violences dans les espaces dédiés aux droits des personnes handicapées.

En raison de toutes ces barrières, de nombreuses personnes handicapées n’accèdent jamais à leurs droits.

Les personnes présentant des troubles psychiques, des maladies chroniques et autres handicaps dits « invisibles » sont particulièrement impactées : leurs symptômes entravent bien souvent leur autonomie, et pourtant, elles sont souvent suspectées de mentir ou d’exagérer et se voient refuser des aides essentielles. Il faudrait former plus spécifiquement les personnes déléguées à ces questions au sein des MDPH.

Inclusion à l’école : sans moyen ni formation, les enfants sont privés de leurs droits

Le Collectif pour Une Seule École, le CUSE, fait un bilan amer au sujet de l’inclusion réelle des enfants handicapés dans l’école.

La loi de 2005 est souvent présentée comme une expansion des droits des élèves handicapéEs à l’éducation. Par ailleurs, on écrit souvent que ce droit avait déjà été affirmé par la loi du 30 juin 1975, dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Rien n’est plus faux : les lois de 1975 déléguaient aux associations gestionnaires la prise en charge des personnes handicapées en France. Elles réaffirmaient l’institutionnalisation comme modèle, alors qu’au même moment, dans d’autres pays, notamment la Suède ou l’Italie, on s’intéressait aux droits humains et à l’égale dignité de tous les êtres humains, en dépassant le vieux modèle médical et charitable du handicap pour lui préférer le modèle social, outil bien plus politique et émancipateur.

« La loi de 2005, malgré l’invocation d’une école inclusive par les gouvernantEs, ne s’attaquait pas à la tripartition classes ordinaires /classes spécialisées/établissements médico-éducatifs. Vingt ans après, le système demeure : les pouvoirs publics en France travaillent toujours à maintenir l’existence des IME et des Itep. Alors même que l’ONU ne cesse de la condamner sur ce point, la France campe sur sa position : la ségrégation des enfants et adultes handicapéEs est sa politique du handicap. »

Lettre ouverte du Collectif Une Seule Ecole, Elena Chamorro https://blogs.mediapart.fr/elena-chamorro/blog/231223/les-syndicats-des-personnels-de-l-education-nationale-sont-ils-validistes

Preuve du retard sur la question, ainsi que de l’absence d’intégration des luttes antivalidistes dans les combats des syndicats de gauche, en 2024, le syndicat Force Ouvrière a demandé davantage de places en institutions : « LFO dénonce l’inclusion “systématique” des élèves handicapéEs. Elle tient celle-ci pour responsable de la situation de souffrance des personnels et des élèves. Or, cette inclusion “systématique” n’a jamais existé (si tel était le cas, plus aucun enfant ne serait à l’heure actuelle envoyé en institution). »

Dans sa lettre ouverte à l’époque, le CUSE rappelle le cadre de l’ONU :

« Pour rappel, l’observation générale n°5 du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société du 27 octobre 2017 explicite dans son grand II, A, point 16, c) : “L’autonomie de vie et l’inclusion dans la société supposent un cadre excluant toute forme d’institutionnalisation”.

Ce même article 19 indique en outre que : “Les autorités publiques, les professionnels et les fonctionnaires ne sont guère conscients des effets négatifs du placement en institution sur les personnes handicapées, et il n’existe pas de stratégie ou de plan d’action visant à mettre fin à cette pratique”.

Dans son rapport sur la France publié le 14 septembre 2021, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU observait avec préoccupation dans son article 7, point 15, a) “Que les enfants handicapés sont exposés à des formes multiples et croisées de discrimination, notamment dans l’éducation, l’accès aux services sociaux dans la communauté, l’institutionnalisation dans des établissements médico-sociaux, les mauvais traitements, la violence et les abus, y compris la violence sexuelle, en particulier dans les institutions.”

Il demandait de ce fait à la France d’établir “un calendrier et des repères pour parvenir à une pleine accessibilité des personnes handicapées aux services communautaires traditionnels, tels que l’éducation, la santé, le travail et l’emploi.” ».

Il est nécessaire de mettre en place une réelle politique d’inclusion scolaire par le biais d’une mise en accessibilité des écoles et des matériels pédagogiques, de la formation du corps enseignant et de la revalorisation du métier d’AESH.

L’obligation d’emploi des personnes reconnues travailleuses handicapées ne résout en rien le chômage des personnes handicapées, ni la question du travail au sens large

En France, toutes les entreprises employant au minimum 20 salariéEs sont soumises à l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif.

Le non-respect de cette obligation entraîne le versement d’un montant à l’Agefiph, une association française créée pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour les entreprises, cette petite « tape sur les doigts » apparaît davantage comme une contribution vertueuse qu’une amende dissuasive.

De plus, l’Agefiph a récemment fait face à des coupes budgétaires significatives. Le gouvernement a prévu une réduction de 20 % de son budget dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, ce qui représente une baisse de 100 millions d’euros.

Cette Obligation d’emploi des travailleurs handicapéEs ne produit en rien de l’inclusion réelle. Le validisme est une oppression qui se traduit dans toutes les strates de l’organisation sociale. Les discriminations qui en découlent sont multiples et persistent largement aujourd’hui. La loi de 2005 n’est pas du tout efficace.

Avant même l’emploi, l’accès aux études supérieures est un calvaire pour les personnes handicapées. Le handicap concerne 12 millions de personnes en France, soit 20 % de sa population. Pourtant, à la rentrée 2019, seulEs 1,5 % des étudiantEs sont en situation de handicap.

Les exclusions de la vie professionnelle se situent à toutes les étapes du parcours vers l’emploi :

En amont : les personnes handicapées sont généralement moins qualifiées, en raison de toutes les difficultés citées plus haut. Il leur est parfois difficile de demander ou d’obtenir la RQTH, et elles évitent de candidater à certains emplois par peur de se confronter à des violences réelles, au manque d’accessibilité, etc.

Lors de l’entretien d’embauche : le monde professionnel est très peu formé au validisme et les encadrantEs ont énormément de biais. Pour beaucoup, le handicap est synonyme d’incompétence. On désigne sous le nom d’effet de halo le biais qui consiste à étendre une caractéristique d’une personne à ses autres capacités. Par exemple, une personne qui a du mal à se déplacer, ou présentant des difficultés d’élocution, sera automatiquement considérée comme moins compétente et sera donc moins susceptible d’être embauchée. La différence continue d’effrayer. Sans politique d’inclusion, sans processus de recrutement clair, et surtout, sans personne handicapée en haut des organigrammes des entreprises, rien ne changera.

Lorsque le handicap n’est pas immédiatement visible, les personnes ne ne sont pas pour autant épargnéEs par les discriminations à l’emploi. Le 16e baromètre de la discrimination dans l’emploi, réalisé par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail indique que les personnes avec des maladies chroniques imposant des limitations dans les activités habituelles ont quatre fois plus de risques d’être discriminées au travail. Conséquence : lors d’une candidature pour un poste, plus de la moitié des personnes malades ne parlent jamais de leur problème de santé et un tiers d’entre elles se taisent par peur d’un refus d’embauche.

Au travail : trop peu de personnes handicapées bénéficient de toutes les adaptations dont elles ont besoin. Elles connaissent mal leurs droits et doivent souvent lutter auprès de leur hiérarchie pour obtenir le minimum syndical. Il y a encore trop peu de responsables handicap dans les entreprises, c’est donc souvent aux personnes handicapées elles-mêmes de gérer l’adaptation de leur poste, mais aussi d’éduquer leurs collègues. En effet, sans formation spécifique, beaucoup de préjugés subsistent, qui peuvent entraîner des micro-agressions ou du harcèlement moral. Dans le rapport précédemment cité, on peut lire que 55 % des personnes malades déclarent avoir vécu une situation de harcèlement moral au travail.

Le validisme crée une triple charge mentale pour les personnes handicapées salariées : il faut travailler, gérer ses symptômes et gérer le validisme , aussi bien individuel que structurel.

De fait, nombre d’entre nous choisissent l’autoentreprenariat par défaut, pour ne pas voir sa santé encore dégradée par les conditions hostiles imposées par la majorité des entreprises. Ce qui nous condamne à survivre avec un statut précaire et peu protecteur. Pour les personnes moins chanceuses, ce sera le chômage, le RSA ou l’AAH, qui reste en dessous du seuil de pauvreté.

Cette obligation d’emploi adressée aux entreprises n’exclut en rien les formes de travail dit « adapté », qui sont en fait de l’exploitation.

Les ESAT, Établissements et services d’aide par le travail, exploitent le travail de personnes handicapées en dehors du cadre du droit du travail, puisque ce sont des structures médico-sociales. Les problèmes sont nombreux : statut d’usagère du médico-social (et non pas de travailleureuse), pas de cotisation à l’assurance-chômage, travail non encadré par le Code du travail, salaire d’à peine un demi-SMIC pour 35 h/semaine, cadences soutenues, problèmes de santé professionnelle peu pris en charge…

Aujourd’hui au nombre de 1 400 en France, ces structures médico-sociales sont censées permettre aux personnes handicapées de travailler tout en bénéficiant d’un soutien dédié. Ce sont pourtant des lieux de privation de liberté. Parfois, ces établissements sont reliés à un logement intégré avec les mêmes contraintes que les institutions résidentielles classiques, comprenant la supervision d’éducateurices et autres encadrantEs, ainsi que des règles limitant la liberté de vie des résidentEs.

« Des usagers se sentent pressés, abusés, déconsidérés, et tout ça pour un “salaire” de misère. J’ai pu avoir accès à plusieurs fiches de paie qui m’ont laissé sans voix, notamment celle d’un usager épileptique (stabilisé) qui travaillait, de manière complètement autonome (détaché en entreprise), en 35 heures et était payé 750 euros net par mois. » explique Thibault Petit, auteur de Handicap à vendre, livre enquête sur les ESAT, interviewé par informations.handicap.fr

Cynique exemple des effets de la loi de 2005 : les entreprises soumises à l’Obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) peuvent réduire leur contribution due si leur organisation ne remplit pas les 6 % de travailleureuses handicapéEs en sous-traitant ou en se fournissant auprès d’ESAT. Les entreprises peuvent donc échapper à leur obligation d’embaucher des personnes handicapées en faisant appel à des institutions qui sont décriées pour leur manque de respect des libertés fondamentales et qui exploitent des personnes handicapées en dehors du cadre du droit du travail.

Les employeureuses doivent être forméEs à l’antivalidisme et les entreprises doivent mettre en place des transformations d’ensemble pour lutter contre les préjugés et discriminations envers les personnes handicapées. Les adaptations doivent aller bien au-delà des adaptations techniques. Il ne s’agit pas seulement de fauteuils et de rampes adaptées (même si ce serait déjà pas mal). De nombreuses personnes handicapées ont des handicaps dits « invisibles », des fatigues chroniques, des épuisements psychiques ou sensoriels. Adapter un poste, c’est aussi penser la réorganisation du travail et apprendre à fonctionner avec des capacités productives intermittentes.

Nous souhaitons à terme la fermeture de toutes les institutions, dont font partie les ESAT. L’accès à l’emploi des personnes handicapées doit être considéré par le biais d’une approche systémique, en rendant réellement accessibles les études supérieures, en permettant d’adapter réellement les emplois, ainsi qu’en cessant de hiérarchiser et de séparer le travail des personnes handicapées de celui des personnes valides.

Plus largement, loin de nous l’idée de souhaiter l’intégration parfaite de toutes les personnes handicapées dans le monde du travail actuel. Il est urgent d’interroger notre rapport au travail et au productivisme dans une société où le travail tue et handicape les travailleureuses et où la planète devient inhabitable du fait de notre organisation extractiviste.

Le bilan de la loi égalité des chances est mauvais mais les forces anti-validistes s’organisent. On ne lâchera rien !

Il y a de quoi être en colère pour quiconque défend le droit fondamental de chaque être humain à vivre dignement. Près de vingt ans après son adoption, le bilan de la loi de 2005 pour l’égalité des chances est loin d’être satisfaisant. L’accessibilité a été repoussée encore et encore, l’inclusion est restée un vœu pieux, les obligations légales n’ont souvent eu aucune conséquence réelle, et les droits censés être garantis sur le papier restent largement inaccessibles dans les faits.

Il est donc urgent de repenser les politiques du handicap en s’attaquant aux angles morts de cette loi, loi qui comportait dès le départ de nombreuses limites. Il faut, dès maintenant, organiser une véritable politique de désinstitutionnalisation et la reconnaissance du validisme en tant qu’oppression systémique, mais aussi interroger le rôle encore trop central des associations gestionnaires. Tant que ces enjeux ne seront pas réellement pris en compte, les personnes en situation de handicap continueront à voir leurs droits fondamentaux bafoués, sous couvert d’une législation qui se veut égalitaire mais qui, dans la réalité, ne l’est toujours pas.

—-

Sources :

Désinstitutionnalisation ONU : https://www.dedici.org/wp-content/uploads/2017/11/ONU-handicap-france-2017.pdf

Désinstitutionnalisation ONU : https://unric.org/fr/handicap-lonu-appelle-la-france-a-revoir-sa-legislation/

LSD, France Culture, La hiérarchie des vies https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-handicap-la-hierarchie-des-vies

Citation de Thibault Petit, auteur de Handicap à vendre, livre enquête sur les ESAT, interviewé par informations.handicap.fr https://informations.handicap.fr/a-handicap-a-vendre-livre-cash-travail-esat-32442.php

Lettre ouverte du Collectif Une Seule Ecole, Elena Chamorro https://blogs.mediapart.fr/elena-chamorro/blog/231223/les-syndicats-des-personnels-de-l-education-nationale-sont-ils-validistes

Charlotte Puiseux, Queerisation des handicaps : le militantisme crip en questions, thèse, 2018